三種抗菌藥物處理后持留菌株和抗藥菌株生長曲線、優勢的比較——結果與分析、討論與結論

2結果與分析

2.1高藥物濃度下獲得持留菌株

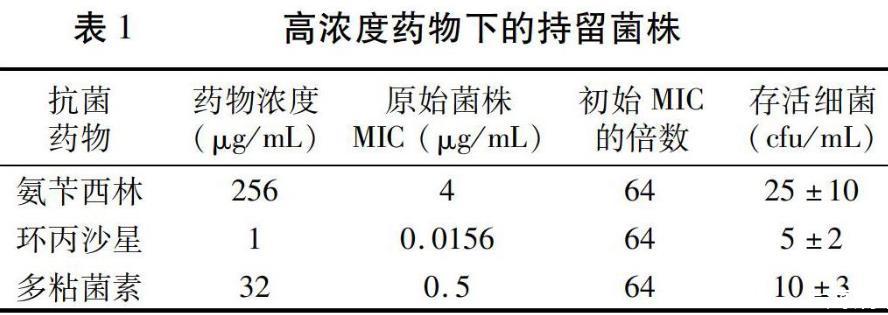

在高藥物濃度的培養條件(氨芐西林256μg/mL,環丙沙星1μg/mL,多粘菌素32μg/mL)下,持續作用6 d,依然能夠檢測到存活的細菌。按照接種量104 cfu/mL數量級計算,存活率在0.1%左右(表1)。此試驗結果表明,即使在有限的空間內,只要初始接種量達到一定數量,高于致死濃度的抗菌藥物并不能完全殺死細菌,總會有一小部分細菌存活下來。

在藥物氨芐西林濃度為256μg/mL條件下,先后共收集存活的細菌134株,測定其MIC,90%以上的菌株與原始菌株持平,少數略高于原始菌株一個或兩個梯度,均遠遠低于其生存環境的藥物濃度。環丙沙星和多粘菌素作用下的群體也存在同樣的現象(數據略)。這些在高濃度藥物作用下存活的細菌,其MIC卻保持不變,為持留菌。致死量的抗菌藥物不能將其殺滅,說明持留菌通過某種機制耐過了高濃度的藥物,并且保持了原有的藥物敏感特性。隨機選取其中一株氨芐西林的持留菌,在氨芐西林濃度為256μg/mL的環境中得以存活,測定其分裂繁殖的后代實際MIC為4μg/mL,經傳代后MIC保持不變,命名為菌株P-A,是原始菌株持留菌株繁殖后代的純培養。

用同樣的方法獲得環丙沙星和多粘菌素作用下的持留菌株,分別耐過的藥物濃度為1μg/mL和32μg/mL,保持原始菌株的MIC分別為0.0156μg/mL和0.5μg/mL不變。

2.2在遞增的亞致死量藥物濃度下傳代獲得抗藥菌株

在藥物選擇壓力不斷提高的試驗條件下獲得一系列抗藥性增強的菌株,能夠在相應藥物濃度下繼續生長繁殖。這些菌株的MIC值遠遠高于原始菌株MIC。由于存在多種形成機制,在藥物去除后有些抗藥機制關閉,而有些抗藥機制是穩定的,因此,在無藥培養基中連續傳代后,抗藥菌株的MIC值有不同程度的回落,但都難以回復到原始菌株的敏感性。

經遞增的亞致死量氨芐西林連續培養后,選取一株MIC穩定的耐過氨芐西林256μg/mL的抗藥菌株,傳代后MIC穩定在128μg/mL,是原始菌株MIC的32倍,命名為R-A。

用同樣的方法獲得環丙沙星和多粘菌素的抗藥菌株,選取耐過1μg/mL環丙沙星和32μg/mL多粘菌素的抗藥菌株,穩定的MIC分別為0.5μg/mL和8μg/mL。

2.3持留菌株和抗藥菌株的MIC范圍

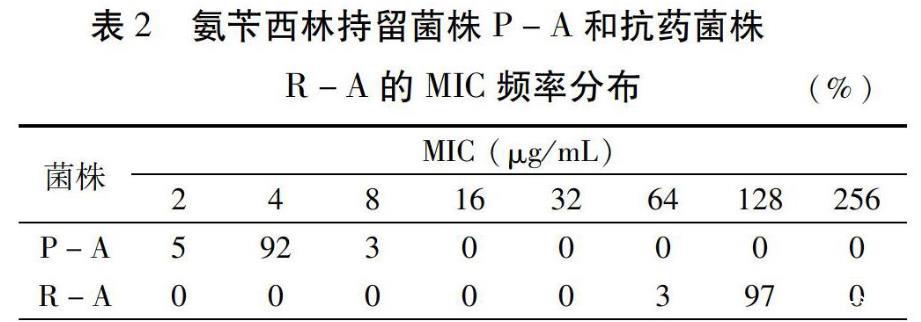

MIC值表示菌株對藥物的敏感程度,是一個群體概念。由于細菌群體具有異質性,純培養的細菌群體中小亞群的MIC也可能有所差異。因此,MIC并非一個準確的數值,而是一個范圍。為了后續比較生長優勢,先檢測各類菌株的MIC范圍,分別取100個單菌落測定MIC分布情況。氨芐西林藥物處理的菌株MIC統計結果如表2,P-A的MIC分布峰值為4μg/mL,MIC與原始菌株持平;R-A的MIC分布峰值為128μg/mL,是原始菌株MIC的32倍。經過傳代培養證明,兩個菌株的MIC范圍是穩定的表型指標,可以作為判定菌株性質的指標。對環丙沙星和多粘菌素處理菌株的穩定MIC范圍也按同樣的方法進行統計(數據略)。

2.4持留菌株和抗藥菌株生長優勢的比較

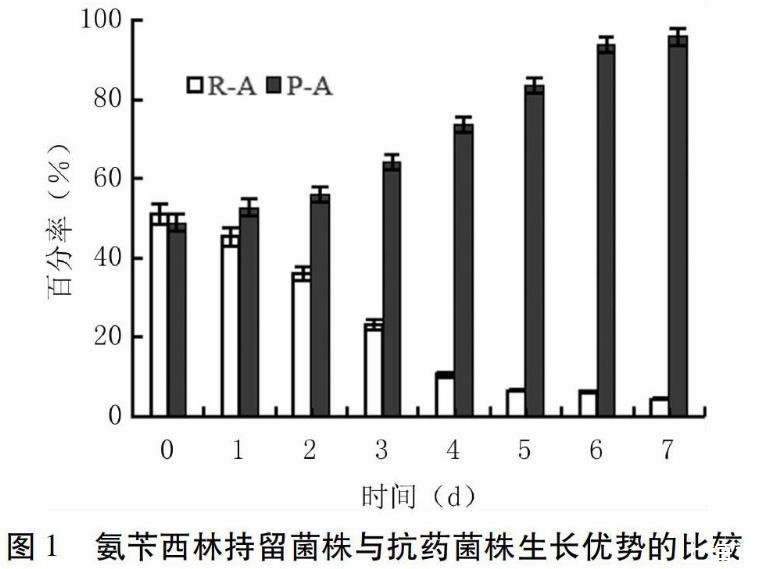

經檢測,不同藥物作用下篩選的兩類菌株的生長曲線并無明顯差異(生長曲線圖略),因此可采取混合培養的方式,以各自MIC為衡量指標比較其生長優勢。

氨芐西林處理的P-A和R-A菌株MIC范圍無相互交叉,將二者等比例混合接種培養,根據穩定的MIC范圍統計其比例變化。如圖1所示,混合培養后,持留菌株P-A所占比例逐漸升高,到第4 d增至70%以上,至第7 d抗藥菌株R-A比例低于5%,菌株P-A數量占絕對優勢。此結果表明,在沒有藥物的培養條件下,P-A具有更強的生長優勢。隨機挑選氨芐西林作用下存活的其它持留菌株和抗藥菌株,用同樣的方法對比其生長優勢,也有類似的結果(數據略)。另外兩種藥物環丙沙星和多粘菌素的持留菌株和抗藥菌株,生長優勢的比較也存在類似結果(數據略),最終都能體現出持留菌株具有更強的生長優勢。本研究中共檢測8組菌株的對比,未檢測到例外情況。

3討論與結論

3.1細菌抗藥性的意義

抗菌藥物的廣泛應用是篩選與富集抗藥菌株的主要推動力,卻并非抗藥性產生的根源。抗藥基因廣泛而普遍地存在于環境中—病原菌、共生菌及多種環境微生物。越來越多的研究表明,抗藥性是細菌的一個自然屬性,徹底消除抗藥性是不可能的。由于細菌遺傳物質的自發突變、藥物壓力的篩選和誘導、復雜多樣的抗藥性機制、不可避免地與周圍環境微生物接觸等眾多因素,即使在有限的空間內和特定條件下也難以完全消除細菌抗藥性。從另一個方面看,抗藥性對于細菌本身而言則意味著物種能夠克服環境抗菌藥物壓力得以延續和存活,對環境微生物群落結構的多樣性和穩定性起到了重要作用,對動物(包括人)免疫系統的形成、健康乃至整個生態環境都具有重大影響。

細菌的抗藥性為菌株提供了額外的生物學特性,幫助提高微生物對特定環境的適應性,同時多數情況下會付出一定的抗性代償,包括生長繁殖能力降低。因此,理論上原始菌株比抗藥菌株具有更強的生長優勢,但在抗菌藥物壓力下具有更強生長優勢的原始敏感菌被殺死,而抗藥菌株的敏感性回復則是復雜漫長的過程。

3.2持留菌的存在及在抗藥性回復中的潛力

在林林總總的抗藥表型和抗藥機制中,持留菌以其獨特的機制引起人們的注意。持留菌通過“休眠-恢復生長-增殖”的方式維持自身的生存和菌體結構穩定,巧妙躲過外界惡劣環境的影響而存留下來,但依然保持著原始菌株的特性。比較持留菌株與抗藥菌株的生長優勢,可引發對抗藥性回復問題的重新思考。本文研究結果表明當去除抗菌藥物壓力后,抗菌藥物壓力下存活的持留菌株比抗藥菌株具有更強的生長優勢,這一結論尚未見其它類似文獻。雖然持留菌的作用尚未經過全面驗證,但面對生態中嚴峻的抗藥性問題,持留菌的存在和特性還是提供了一線希望。在環境中抗菌藥物壓力不斷增大的過程中,存留了一批批“沉睡”的“種子”——持留菌。當藥物壓力逐漸降低,人們對于抗藥性水平降低的期待不僅停留在抗藥菌株的敏感性恢復,也在于預留的持留菌“蘇醒”并恢復活力,以更為原始的菌株特性與現存的抗藥性細菌共同競爭,而多數抗藥性細菌可能由于其抗性代償而處于劣勢。只有環境中菌群的抗藥性水平整體回落才能根本解決抗藥性問題,并非對抗藥菌斬盡殺絕,也非阻斷所有抗藥性機制。本研究結論表明,持留菌的存在和形成機制保留了原始菌株的生長優勢,隨著抗菌藥物使用水平的降低,可能在抗藥性的逆轉中起到一定作用。

相關新聞推薦

2、藜麥和藍靛果酵母菌株篩選、培養、計數及混菌液態發酵工藝優化(一)

3、不同溫度下鮮切草魚脊肉塊中熱殺索絲菌的生長規律、動力學模型的擬合及驗證