基于機制的藥代動力學/藥效學模型預(yù)測大腸桿菌和不同環(huán)丙沙星濃度的細菌殺滅時間

研究背景:由于過度使用和濫用抗生素而導(dǎo)致的日益嚴重的抗生素耐藥性問題正威脅著我們回到抗生素前時代。在治療期間對抗現(xiàn)有耐藥性和限制耐藥性細菌的富集時,必須了解常見耐藥性突變與暴露于抗生素時細菌生長和死亡的時間曲線之間的關(guān)系。已經(jīng)針對不同的細菌菌株和抗生素開發(fā)了計算機PK/PD模型。但是模型的目標可能不同。例如,一些模型側(cè)重于根據(jù)數(shù)據(jù)評估基于機制的理論,而一些模型更側(cè)重于提高藥物開發(fā)效率,例如,基于有限的新信息預(yù)測未研究的結(jié)果或在存在不太敏感的細菌的情況下對不同給藥方案的預(yù)測。在這項研究中,研究人員進一步開發(fā)了Nielsen模型,用于研究暴露于氟喹諾酮的大腸桿菌。氟喹諾酮類藥物是一類重要的抗生素,通常用于對抗革蘭氏陰性菌感染。環(huán)丙沙星是一種氟喹諾酮類藥物,通過抑制DNA促旋酶和拓撲異構(gòu)酶IV發(fā)揮作用,從而抑制細胞分裂和細菌死亡。大腸桿菌中導(dǎo)致環(huán)丙沙星耐藥的常見突變包括gyrA1、gyrA2(DNA促旋酶)、parC中的突變(拓撲異構(gòu)酶IV)和marR(外排系統(tǒng)AcrAB的阻遏物)。與WT相比,這些突變通常與更高的MIC值相關(guān),并且還可能降低細菌適應(yīng)度。這些突變?nèi)绾斡绊懨枋鯬K/PD關(guān)系的參數(shù)以及因此藥物暴露后細菌殺滅的時間過程是令人感興趣的,因為這些信息可以為未來研究的設(shè)計和給藥方案的開發(fā)提供有價值的信息。本研究的目的是開發(fā)一種基于機制的計算機模型,該模型可以描述大腸桿菌MG1655 WT和暴露于環(huán)丙沙星的六種同基因突變體的體外時間殺傷實驗,并確定可用于在類似環(huán)境中簡化未來表征的關(guān)系.研究了特定突變對描述不同環(huán)丙沙星濃度的細菌殺滅時間過程的模型參數(shù)的影響,并開發(fā)了一個通用的PK/PD模型結(jié)構(gòu)。

丹麥Biosense微生物生長動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用

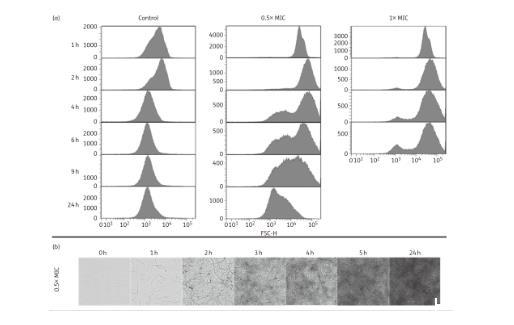

使用oCelloScope微生物動態(tài)監(jiān)測0.5x MIC下的細胞隨時間的變化形態(tài)。在預(yù)熱的MHII肉湯中制備細菌接種物,不同之處在于第二次稀釋以1:50進行,以進一步1:2稀釋到微量滴定板(帶蓋的96孔微量滴定板)已經(jīng)含有100μL MHII和不同濃度的環(huán)丙沙星。通過放大最佳聚焦部分并導(dǎo)出到位圖來選擇具有代表性的絲狀圖像。

實驗結(jié)論

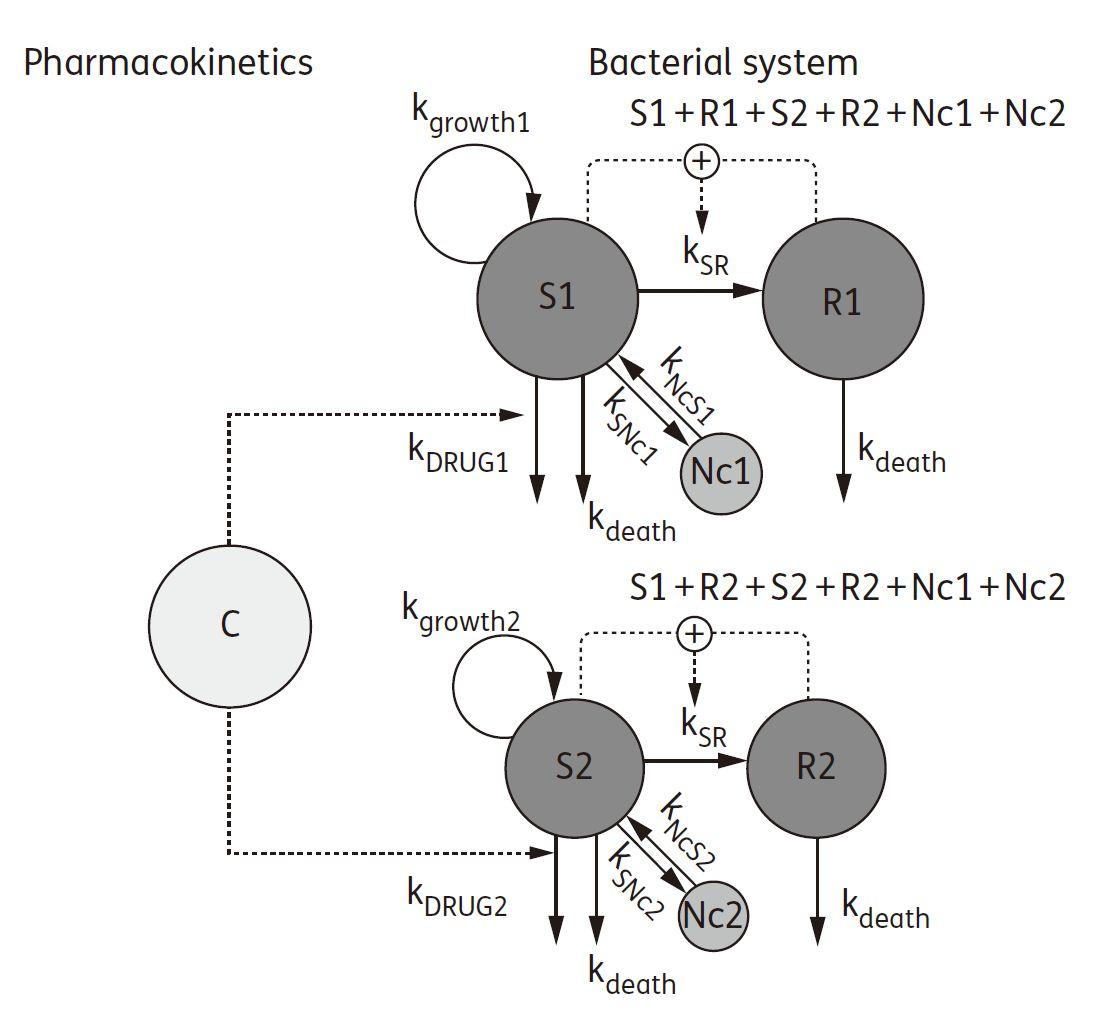

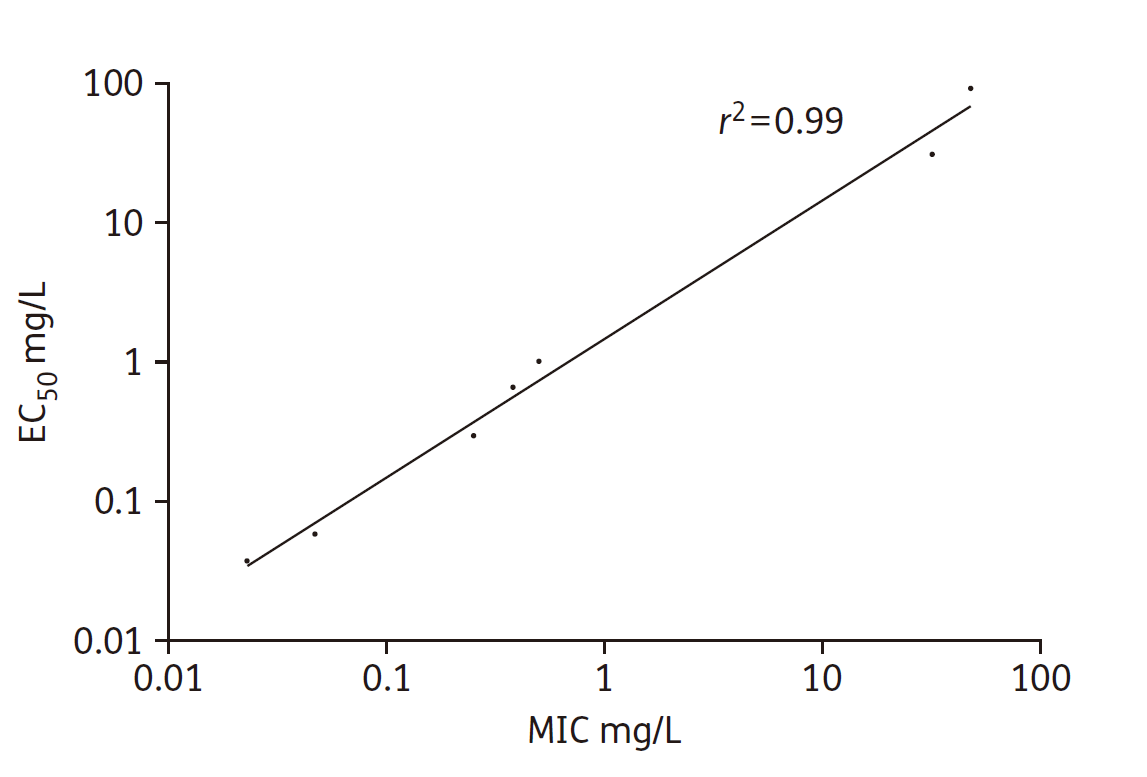

開發(fā)一種基于機制的計算機模型,該模型可以描述大腸桿菌MG1655 WT和暴露于環(huán)丙沙星的六種同基因突變體的體外時間殺傷實驗,并確定可用于在類似環(huán)境中簡化未來表征的關(guān)系.研究了特定突變對描述不同環(huán)丙沙星濃度的細菌殺滅時間過程的模型參數(shù)的影響,并開發(fā)了一個通用的PK/PD模型結(jié)構(gòu)。研究發(fā)現(xiàn)模型衍生的突變體特異性EC 50估計值與實驗確定的MIC高度相關(guān)(r 2=0.99),這意味著突變菌株的體外時間-殺傷曲線可以通過僅基于模型的MIC合理地很好地預(yù)測。開發(fā)的模型包括易感生長細菌、較不敏感(預(yù)先存在的抗性)生長細菌、非易感非生長細菌和非菌落形成非生長細菌。非菌落形成狀態(tài)可能是由于細絲的形成,需要描述接近MIC的數(shù)據(jù)。每種菌株具有不同殺滅細菌效力(EC50)的通用模型結(jié)構(gòu)成功地表征了WT和六種大腸桿菌突變體的時間-殺滅曲線。

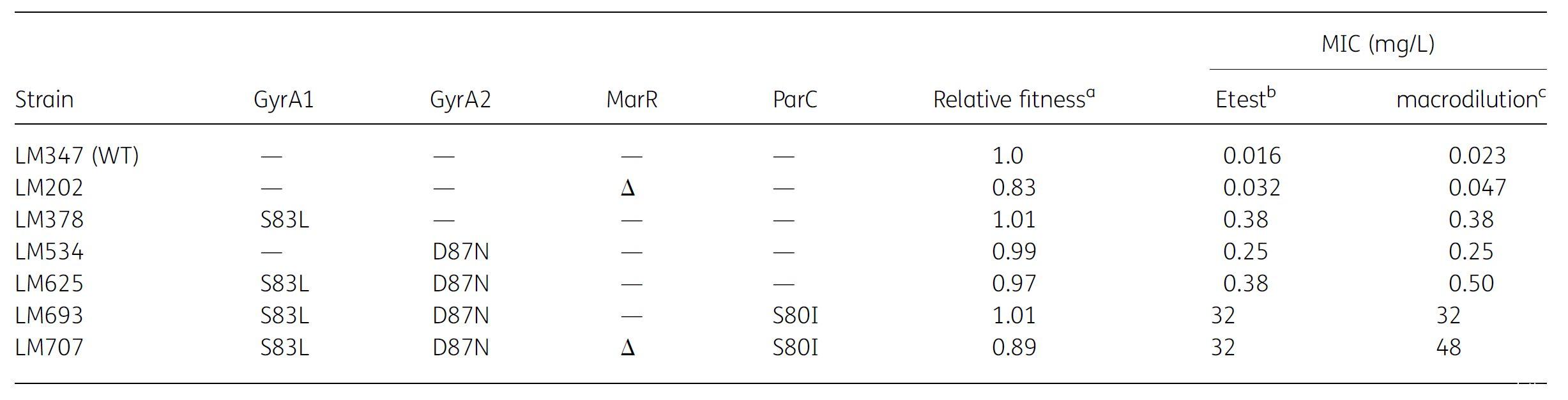

圖1、突變菌株,與LM347相比的相對適應(yīng)度,并測量了實驗中使用的不同大腸桿菌MG1655菌株的MIC,本實驗中確定了WT細菌和其中一種突變體的MIC。

圖2、用于大腸桿菌MG1655 WT的VPC及其六個充分表征的突變體。(a)模型擬合完整模型和(b)模型擬合EC50/MIC相關(guān)模型。每個面板包括所有觀察結(jié)果(o),即至少三個不同的實驗,所有可檢測細菌的稀釋度,黑色實線代表模擬中值。灰色虛線下方的觀測值是LOD下方的觀測值,并繪制為0.15×LOD(1.5)。對最終模型進行了1000次模擬,以構(gòu)建80%的預(yù)測區(qū)間,代表估計的和預(yù)期的實驗變異性。

圖3、為環(huán)丙沙星和大腸桿菌MG1655 WT以及暴露于環(huán)丙沙星的六種充分表征的突變體開發(fā)的基于機制的PK/PD模型。S1、易感菌;R1,靜息/不敏感,不生長的細菌;Nc1,亞群1的非菌落形成細菌。亞群2代表預(yù)先存在的抗性細菌(S2、R2和Nc2)。

圖4、由完整模型估計的EC 50與通過宏觀稀釋實驗確定的MIC。對于具有共享E max和k生長參數(shù)的最終模型,不同菌株的估計EC 50值與實驗測量的MIC高度相關(guān),r 2=0.99。

圖5、(a)菌株LM347的熒光激活細胞分選結(jié)果,在y軸上具有相對細菌密度,在x軸上對應(yīng)于顆粒(細菌)的大小的前向散射光高度(FSC-H)。(b)oCelloScope微生物動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)獲得的圖像顯示LM347菌株在0.5倍環(huán)丙沙星MIC下24小時內(nèi)的細胞形態(tài)。從圖b中可以看出使用oCelloScope在24小時內(nèi)研究了0.5×MIC下的細胞形態(tài),并觀察到更長的大腸桿菌鏈表明絲狀化)。

總結(jié)

本研究開發(fā)了一個基于機制的藥代動力學/藥效學(PK/PD)模型,用于預(yù)測環(huán)丙沙星對大腸桿菌MG1655野生型(WT)及其六個同源突變體的殺傷力。這些突變體包含一到四個與臨床耐藥性相關(guān)的突變。研究的目的是建立一個模型,能夠根據(jù)體外時間致死實驗數(shù)據(jù)預(yù)測抗生素的最佳劑量策略,以提高治療效果并限制耐藥性的產(chǎn)生。研究中WT和突變體暴露于不同濃度的環(huán)丙沙星,通過時間殺死實驗收集數(shù)據(jù)。Biosense微生物動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(oCelloScope)被用于監(jiān)測和分析大腸桿菌在暴露于環(huán)丙沙星后的細胞形態(tài)變化。Biosense微生物動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(oCelloScope)在本研究中作為一種重要的實驗工具,提供了關(guān)于細菌形態(tài)變化的直觀證據(jù),這些證據(jù)對于理解細菌對抗生素的響應(yīng)、構(gòu)建和驗證PK/PD模型以及預(yù)測抗生素的殺傷力具有重要作用。建立的模型包括易感生長細菌、較低易感生長細菌、非易感非生長細菌和非形成菌落的非生長細菌。模型成功描述了WT和突變體的時間殺滅曲線,并顯示出突變體特異性的EC50(抗生素濃度達到最大殺滅率50%的值)與實驗測定的MIC高度相關(guān)(r2=0.99),表明可以通過MIC值預(yù)測突變體菌株的體外時間殺死曲線。研究結(jié)果表明,該模型能夠預(yù)測不同大腸桿菌菌株的體外時間殺死曲線,對于指導(dǎo)藥物研發(fā)和優(yōu)化給藥方案具有潛在價值。此外,模型的建立為預(yù)測患者群體中的改進劑量策略提供了可能,有助于有效治療由WT和耐藥大腸桿菌引起的感染。研究的局限性包括未涉及傳統(tǒng)靜態(tài)體外時間殺滅條件之外的數(shù)據(jù),以及研究的菌株除了耐藥性突變外都是同源的,沒有包括臨床分離的大腸桿菌。未來的研究需要針對不同的大腸桿菌菌株和其他實驗條件對模型的預(yù)測能力進行評估,以更好地了解其在藥物開發(fā)中的實用性。

相關(guān)新聞推薦

1、綜述微生物修復(fù)菲污染中降解菌的菌屬、降解機理、分子機制、影響因素(二)

2、巨大芽孢桿菌BM24生長曲線、耐藥性、益生潛力評估及藥敏試驗(四)

3、E-test法多黏菌素藥敏條用于臨床腸桿菌科體外藥敏檢測(一)