廢水處理之微生物馴化可行性研究

最近有一個(gè)感覺,工業(yè)廢水COD問題有可能是傳統(tǒng)污水處理領(lǐng)域的最后一公里。氮循環(huán)路徑已經(jīng)被研究得太透徹了,都有與之對應(yīng)的微生物,而且代謝效率很高。

只有COD問題,這個(gè)以往在生活污水里最容易達(dá)到的目標(biāo),在很多高COD的工業(yè)廢水中反而成了主要的問題。只要COD問題解決了,氨氮總氮問題也就解決了一多半。之所以這樣說,是因?yàn)楹芏郈OD組分同時(shí)也是毒性物質(zhì)的來源。

出水怎樣才能達(dá)標(biāo)?這個(gè)是污水處理行業(yè)上半場需要回答的最后一個(gè)問題,可能也是現(xiàn)在一個(gè)小的增長點(diǎn)。在這之后,就會(huì)開始進(jìn)入下半場:碳排放核算、工藝流程效率提升、自動(dòng)化和無人化管理,概括起來,就是一個(gè)工業(yè)化的運(yùn)維時(shí)代。

我似乎能看到這樣一個(gè)趨勢,也能感同身受需要多大的勇氣才能邁出這一步。完全不同的賽道、不同的技術(shù)內(nèi)涵、不同的商業(yè)模式,一切都顯得極為陌生。學(xué)習(xí)之路,永無止境。

最近看的文獻(xiàn)比較多,也是對以前工作中的疑惑做一點(diǎn)總結(jié)。比如什么是微生物的馴化?這個(gè)在以往的資料里談的都非常籠統(tǒng),給人的感覺就是只要條件控制得好,不管是高鹽廢水、高毒性廢水、高溫廢水,只要經(jīng)過長時(shí)間的馴化,廢水里面的微生物肯定能夠逐漸適應(yīng)的。

這樣的思路,如果實(shí)際用在運(yùn)維和調(diào)試中,可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)長時(shí)間惡化,錯(cuò)過調(diào)整時(shí)機(jī),因?yàn)槿藗儠?huì)存在一種僥幸心理:“萬一微生物馴化和適應(yīng)了呢?”

剛好,在《苯胺廢水生物降解機(jī)制及微生物特征研究》中提到了和微生物馴化有關(guān)的內(nèi)容。在試驗(yàn)中以苯胺作為受試物,同時(shí)也加入乙酸鈉作為第二碳源進(jìn)行協(xié)同培養(yǎng),這個(gè)剛好也是我之前提到過的微生物培養(yǎng)中經(jīng)常使用的雙碳源模式。

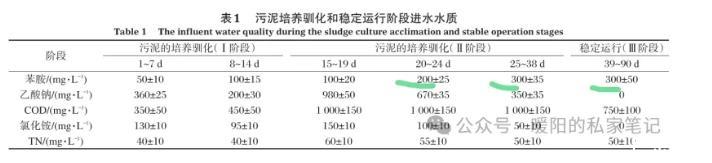

污泥馴化期間,一開始以7d為一個(gè)周期,然后逐漸縮短到6d、4d、3d.在此期間,進(jìn)水中的苯胺濃度從50mg/L逐漸增加到300mg/L,乙酸鈉濃度從初始的360mg/L,逐級(jí)增加到約1000mg/L,從第20d開始減少乙酸鈉的投加量,到第39d結(jié)束馴化后,完全就不投加乙酸鈉了。這個(gè)操作流程對于寫污泥馴化方案挺有參考意義的。

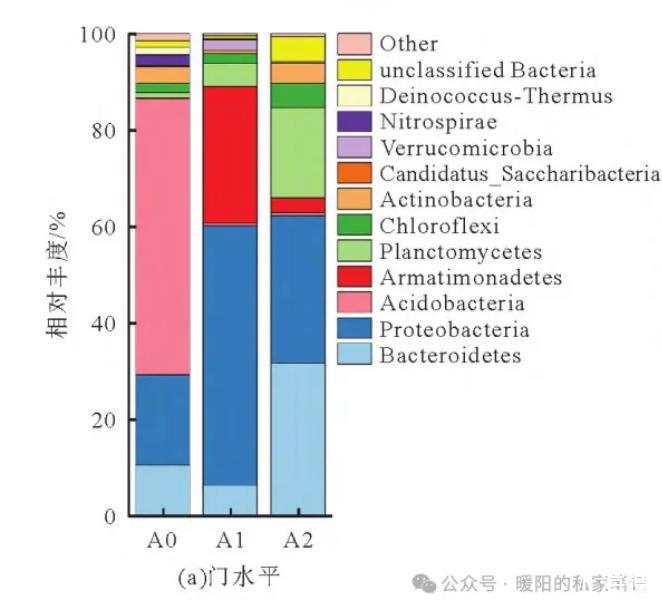

之后論文作者還分別測試了接種污泥、污泥馴化階段、穩(wěn)定運(yùn)行階段污泥的微生物Alpha多樣性指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過馴化后原本豐度占比57.74%的酸桿菌門完全被淘汰,在馴化期間曾短暫出現(xiàn)的裝甲菌門,種群豐度一度達(dá)到28.33%,在穩(wěn)定運(yùn)行階段又降低到3.07%.

在完成馴化后的污泥中,擬桿菌門、變形菌門、浮霉菌門三者占到了微生物種群豐度的80%以上。這些微生物中,擬桿菌具有降解芳香族化合物的功能,浮霉菌門可以參與對多環(huán)芳烴的代謝。而硝化菌在污泥馴化過程中則是持續(xù)受到抑制,相對豐度從一開始的2.16%,一直降低到0.0102%.

這個(gè)試驗(yàn)說明,苯胺的加入施加了一個(gè)持續(xù)的選擇壓,污泥中的微生物種群結(jié)構(gòu)在馴化階段發(fā)生了非常大的改變。所以馴化并不只是簡簡單單的適應(yīng),它是一個(gè)明顯的淘汰和富集過程,有些在初始接種污泥中豐度占比很少的微生物,經(jīng)過馴化后成為了優(yōu)勢微生物,而有些微生物則被淘汰。此外,馴化持續(xù)的時(shí)間也很重要。

或許也是因?yàn)檫@個(gè)原因,在贊恩-惠倫斯試驗(yàn)中,特別強(qiáng)調(diào)了接種污泥來源的多樣性,也是同樣是這個(gè)原因,它很適合用來進(jìn)行微生物對特定化合物的降解潛力評估。

相關(guān)新聞推薦

1、納豆芽胞桿菌生理生化鑒定、生長曲線及產(chǎn)納豆激酶的酶活力

2、恒河猴肺中陰溝腸桿菌的分離鑒定及藥物敏感性試驗(yàn)——摘要、材料和方法

3、空腸彎曲菌噬菌體生物學(xué)特性測定及生長曲線繪制(二)